簿記論の勉強方法【社会人受験生の体験談】

社会人になってから税理士を目指して勉強を始めました。

簿記論はこれまでに通算6回受験していますが、まだ合格はできていません。

この記事では、そんな私がこれまでに試行錯誤してきた「簿記論の勉強方法」をまとめます。

初学者に伝えたいこと

まず強調したいのは、初学者は専門学校に通うべきだということです。

独学では効率が悪く、専門学校のカリキュラムに乗るのが最短ルートです。

簿記二級を持っていれば授業にはスムーズについていけます。

簿記三級のレベルでも授業内容を理解することは十分可能です。

通信・Web受講での工夫

私は通信講座を受講していたので、Web受講が基本でした。

その中で意識していたことを紹介します。

- 授業中にノートをとる必要はない

ノートまとめに時間を取られるより、まずは授業に集中して理解することが大切。 - A4用紙を1枚準備する

授業中にわからなかったところを走り書きでメモするだけ。後から復習しやすくなります。 - 問題集には直接書き込まない

解答用ノートを別に用意し、問題集は繰り返し使えるようにしました。 - 答え合わせの視点を工夫する

「何を間違えたか」よりも、- どうすれば正解できたか?

- 何を覚えておけば解けたか?

に注目し、振り返り用にメモしました。

総合問題の解き方

簿記論の試験では総合問題の比重が大きく、私はここを得点源にしてきました。

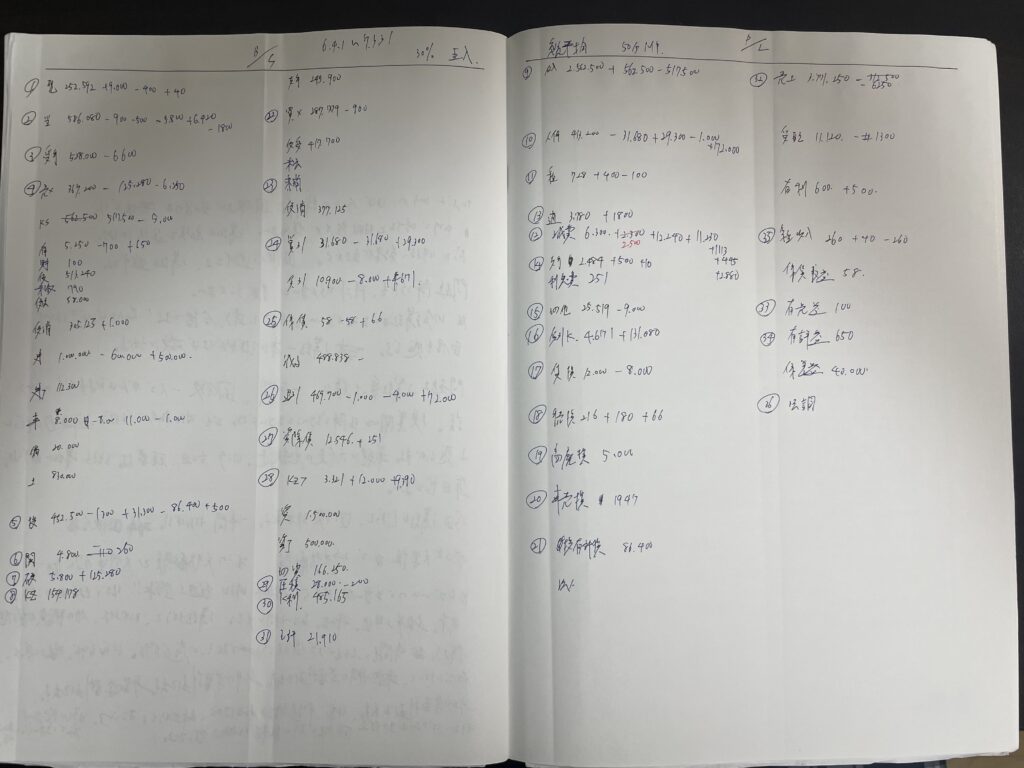

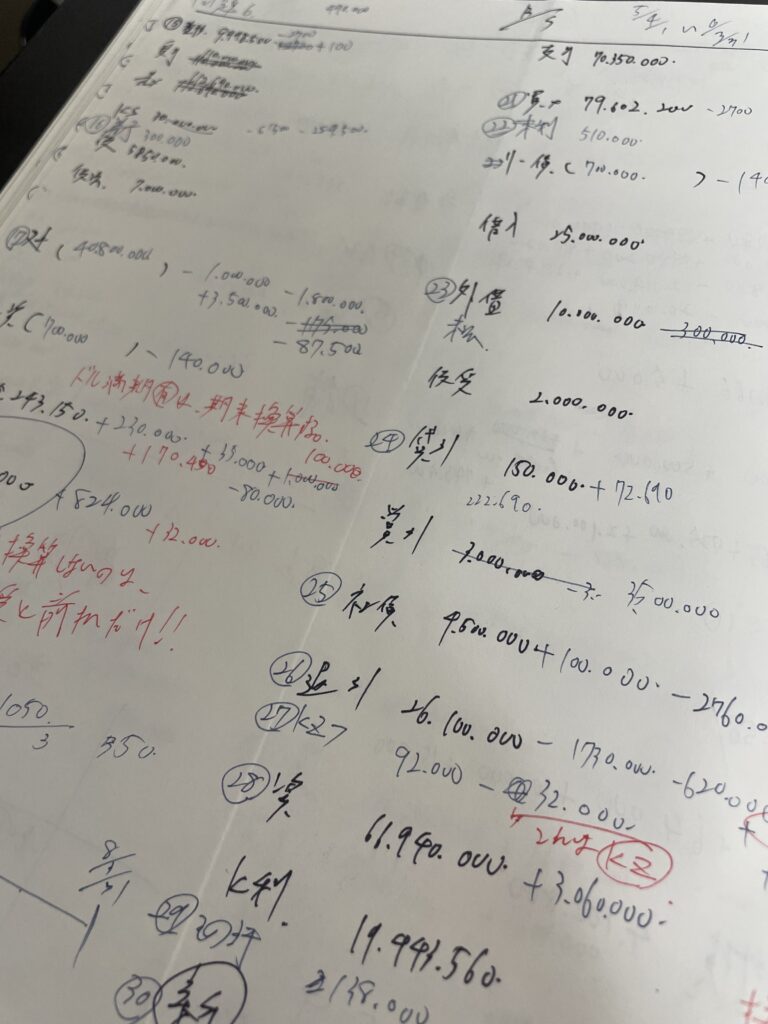

仮計算表方式がおすすめ

問題資料に直接書き込む方法もありますが、出題形式によって書き方を変えないといけないため、私は合いませんでした。

その代わり、仮計算表を作って解く方法を採用しました。

- 最初に数分かけて問題資料を書き写す必要がある(デメリット)

- ただし資料と解答用紙を一読できるため、処理の流れを予想できる(メリット)

- 結果的にスムーズに解答を進められる

勘定科目の省略ルール

効率よく記入するため、自分なりの短縮形を作っていました。

- 繰越商品 → KS

- 売掛金 → 売×

- 買掛金 → 買×

- 現金預金 → 現預

- 資産除去債務 → 資除債

- 投資有価証券 → 投有

こうすることで書く量が減り、時間短縮にもつながります。

ボールペンを2色使う

黒と青、2種類のボールペンを使用しました。

- 黒色:問題資料をそのまま転記した箇所

- 青色:仕訳を切って転記した箇所

色を分けることで、仮計算表にメリハリが生まれ、視覚的に見やすくなります。

個別問題とのバランス

正直、個別問題は苦手でした。

試験では必ず初見の問題に出会うので、総合問題で基礎を磨きつつ、その基礎力で初見問題でも最低限の点を取れるよう準備していました。

総合問題を徹底的に練習したことが、安定した得点につながったと感じています。

模試・過去問の活用法

直近1年までは模試や過去問を十分に活用できていませんでした。

仕事との両立でキャパオーバーになり、周回する余裕がなかったからです。

また、自分の実力不足を突きつけられるのが怖くて避けてしまった面もありました。

しかし今年は計画的に取り組み、大きな変化を感じています。

- 試験予定日に必ず模試を実施

通信だと後回しにしがちですが、予定日=本試験当日と思って臨みました。 - 各模試・過去問は最低2回解く

2回目は1週間空けて解くようにしました。

短いスパンだと答えを覚えてしまう可能性があるので、時間を空けて「本当に理解できているか」を確認しました。

社会人としての勉強時間の確保

勉強時間を作るには、周囲の理解と協力が不可欠でした。

- 職場の協力

- 仕事終わりに会議室を借りて1時間自習

- 直前期は午前休をもらい、会議室で模試・過去問を解く

- 受験を公言していたので、同僚から応援してもらえた

- 家庭の協力

- 子どもが寝静まった後に1時間勉強

- 妻と受験について相談し、協力してもらえた

- 相談することの大切さ

税理士を目指す理由や悩みをオープンにすることで、理解して力になってくれる人が多いと感じました。

「どうせ資格を取ったら辞めるんでしょ」と思われないよう、普段から誠実に話すことが大切です。

最後に(受験生へのメッセージ)

今年受けた試験は大原基準で 58点 でした。

ボーダーが55点前後、合格確実ラインが63点とされているので、結果発表までは気が気ではありません。

ただ、ボーダーを超えたのは人生で初めてのこと。

周囲の人に支えられ、自分を信じて続けてきた結果、ようやくボーダーを越えることができました。

もちろん落ちている可能性もありますが、もしそうだったとしても「来年は必ず合格できる」という自信が今の私にはあります。

これから受験する方、ずっと挑戦を続けている方へ。

合格を目指して勉強を続けている限り、あなたは確実に前進しています。

心が折れそうになるときもあると思います。

そんなときは、ぜひ周りの人を頼ってください。

頼って、支えてもらって、戦い続けてください。

恩返しは合格してからすればいいのです。

コメント